| 製品情報 > ワイヤレス筋電センサ > Q&A |

|

|

| 筋電とは何ですか? | |

筋電とは筋肉が収縮する際に発生する微弱な電気信号の事です。 よくドラマの病院のシーンで胸に電極を貼って心臓の動きをモニタリングしている様子が見られると思われますが、 あれは心臓の筋肉から発生している筋電*を計測して心拍数等を確認しているところです。 筋電信号は心臓以外の筋肉からも計測可能で、様々な用途に使用されています。 * 心臓の筋電は正確には心電(ECG)と呼ばれます。 |

|

| 筋電のメカニズムを教えてください。 | |

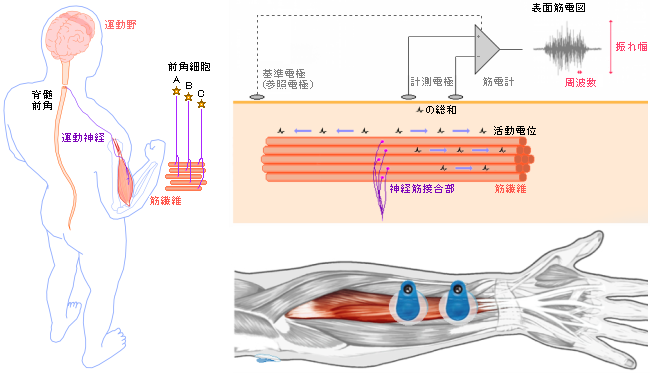

筋肉は、大脳の運動野からの司令が脊髄へ伝わり脊髄の前角細胞から運動神経を通り筋肉を構成しているひとつひとつの 筋繊維に投射され細胞膜が脱分極を起こすことで活動電位が発生し筋収縮が起きます。 筋肉は複数の筋繊維で構成されており、必要な力に応じて活動する筋繊維の量や神経からの投射頻度が増えます。 皮膚表面で計測される表面筋電図は、これらの活動電位の総和となります。 この筋肉を動かす際に発生する微弱な電気信号を、筋電センサで計測したデータが筋電図です。 |

|

ちなみに、 前角細胞と前角細胞に接続される筋繊維群を「運動単位」と呼び、運動単位にはいくつかタイプがあります。 大きく分けると力は強いが疲れやすい瞬発タイプとその反対の持久タイプに分かれ、力の入れ方や疲労により活動する運動単位は変わります。 また、筋肉の種類によっても前角細胞の数や筋繊維の数は違い、手足を動かす筋肉は力が強く制御は大まかですが 目を動かす筋肉は逆に力は弱く制御が緻密という差があります。これらは周波数や振れ幅の違いとして筋電に表れます。 |

| 筋電図では何がわかりますか? | |

| 振れ幅情報からは筋活動量つまり相対的な力の強さが、 周波数成分からは使用される筋の疲労度などが推定出来ます。 また、計測対象とする筋の筋電と対応する運動との関連を調べることで作業や運動の評価、 道具の使用感や性能の評価や、食べ物の食感の評価、リハビリの効果の数値化などが可能です。 具体的な例としては次のようなものがあります。 ・長距離走でのフォーム変更前と変更後の足への負担の比較 ・リハビリでの施術前と施術後の比較から効果を数値化 ・掃除機の製品開発での新製品と従来品の筋負担の比較 ・食品や飲料の歯ごたえやのど越しの評価 ・タイヤの違いによる長距離運転者の負担の評価 ・林業作業者の作業負担の解析 ・筋電を操作情報として扱い電動義手やパワーアシストスーツの制御 |

|

| 筋電図で筋肉量や力の強さも分かりますか? | |

| 筋電は、筋肉を収縮するのに動員されている筋繊維の量や放電頻度を計測するものですので 具体的な力の強さや筋肉量は分かりません。 |

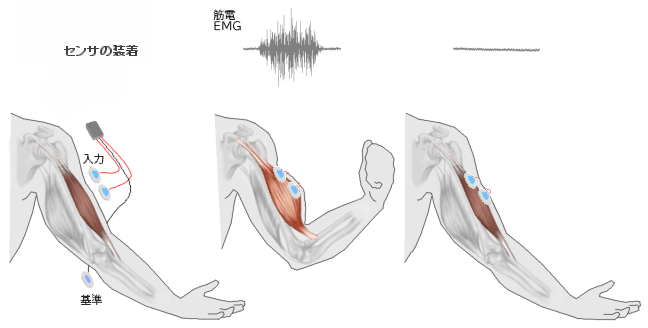

| 計測方法を教えてください。 | |

| まず皮膚をアルコールティッシュなどでよく洗浄し、前処理剤を用いて皮膚を研磨します。 これは皮膚の電気の流れやすさを一定にするための処理です。 そして計測する筋肉の筋繊維に添って計測電極を2つ貼り付けます。 そして基準となる電位を得るために筋肉のない部分(手首、肘、足首など)にリファレンス電極を貼り付けます。 筋電計測には基本的に双極誘導法が取られるため、入力に2つの電極と基準電位に1つの電極が必要です。 筋肉への貼付け位置は神経細胞の接続部分(神経筋接合部)を跨がないように貼り付ける必要があります。 これは神経筋接合部を境にして筋電信号の極性が変わることが理由です。 神経筋接合部は一般的には筋肉の長さ方向のほぼ中間に存在します。 また電極間距離は計測範囲や計測深度が変わらないように固定する必要があり、よく使われる距離は1〜3cmです。 データ化の頻度(サンプリング周波数)は、一般的には1000Hzが使われます。 |

|

| 湿式センサと乾式センサの違いは? | |||||||||||||||||||

| 各センサの特徴を下記表にまとめました。 | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| |||||||||||

| 基本評価アクセサリパックとは何ですか? | |

| ハイパワーデータ送受信装置、有線接続ドック、計測制御LabVIEWアプリケーションをセットにしたお得なパッケージです。

|

|

| ワイヤレスEMGロガーや9軸ワイヤレスモーションセンサとの同時使用はできますか? | |

| 計測を行う際に使用するデータ送受信装置やLabVIEWアプリケーションはワイヤレスEMGロガーや9軸ワイヤレスモーションセンサと共通となっており、同時に使用することができます。 |

|

| なぜメモリを内蔵させているのですか? | |

| 無線による通信は、環境や周囲の状況によって、100%確実にデータを転送させることが難しいケースがあります。例えば、スポーツ計測では、激しく振り回す動きや、運動時の体の向きなどによっては、無線通信時にデータの欠落は発生してしまう可能性があります。このため、無線による通信と同時にメモリへの保存ができることは、必要不可欠な要素だと考えているため、メモリを内蔵しています。 メモリに内蔵されているデータは、欠落なく記録されているので、計測後に正確なデータを取り出すことができます。またメモリに保存せず、無線通信のみを行うモードも準備しておりますので、適宜、専用アプリーケーションで選択してご使用頂けます。 |

|

| どのくらい離れていても計測を行うことができますか? | |

| 周囲に無線通信を阻害する要因(壁、他の2.4GHz帯無線通信)がなければ、

約50メートル以上の距離で通信を行うことができます。

|

|

| 複数台を同時に使用して計測することはできますか? | |

| 可能です。単体での計測と同様にメモリへ最大で1kHz(1msec間隔)でデータ保存を行えます。 さらに計測中にも台数限定で50Hzや200Hzなどの 間引きデータにはなりますが波形のモニタリングが可能になりました。 ちなみに波形のモニタリング機能を使用しない場合には、最大63台の同時制御が可能です。 また、複数台同時計測時の同期の精度は計測スタート時で約50usecです。 スタート後は各センサのクロックで時を刻むので少しずつずれます。 |

|

| 専用PCアプリケーションには、どのような機能がありますか? | |

| 計測開始/停止、計測設定パラメータ変更、波形表示、内蔵メモリ内ファイル一覧の取得/計測データ回収など、ご購入後すぐに計測を行うための機能をもっています。

|

|

| 専用PCアプリケーションのカスタマイズはお願いできますか? | |

| 特注対応となりますが、可能な場合もございます。まずは御気軽にお問合わせフォームよりご連絡ください。

|

|

| LabVIEWを別途購入する必要がありますか? | |

| 専用アプリケーションは、インストーラーに実行ファイルが含まれた形式でご提供いたします。LabVIEW実行環境がお手元のPCにない場合には、同時にインストールされますので、別途のご準備は不要です。 |

| ご質問、御見積等は,こちらからお問い合わせください. |

|